|

Woher

kommt der Name? Der Name

Durchflusszytometrie kommt daher, dass bei dieser Technik verschiedene Eigenschaften von

Zellen oder anderen Teilchen untersucht werden, während diese Zellen hintereinander (im

"Gänsemarsch") durch eine dünne Messkammer fließen. Im Englischen heißt die

Technik "Flow Cytometry" und die Messkammer "Flow Cell", also

Flusszelle. Für die meisten Anwendungen der Durchflusszytometrie ist diese Flusszelle aus

Glas und die zu untersuchenden Zellen werden beim Durchfließen von der Seite von einem

Laserlicht angestrahlt.

|

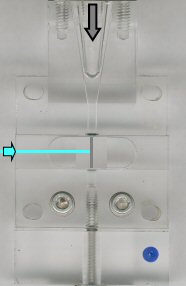

Durchflusszellenblock eines Durchflusszytometers

Die Zellen kommen von oben (grauer Pfeil) und fließen hintereinander durch die

eigentliche Flusszelle (die Strecke innerhalb der Flusszelle ist durch einen grauen Strich

gekennzeichnet). Dabei werden die Zellen von einem Laser von der Seite bestrahlt (blau

eingezeichnet).

Der dargestellte Block ist etwa 4 cm x 7 cm groß. |

Die Geräte, mit denen man durchflusszytometrische Analysen

durchführt, heißen Durchflusszytometer, auch "FACS-Geräte" oder kurz

"FACS" genannt, die Analysen "FACS-Analysen".

Der Ausdruck "FACS" ist ein registriertes Markenzeichen der Firma

Becton-Dickinson und steht eigentlich für Fluorescence Activated Cell Sorting. Er hat

sich aber inzwischen als Ausdruck für Durchflusszytometrie eingebürgert, wie

"Tixo" für Klebeband.

|

Durchflusszytometer der Firma Beckman-Coulter mit

Computer zur Datenauswertung

(Foto Firma Beckman-Coulter) |

|

|

|

1.

Das Streulicht (engl. Light Scatter) Eine

Eigenschaft einer Zelle, die in der Durchflusszytometrie gemessen wird, ist das

Streulicht.

Eine den Laserstrahl kreuzende Zelle verursacht Streulicht. Je größer eine Zelle ist und

je mehr Strukturen in ihrem Inneren sind, desto größer ist das entstehende Streulicht.

Somit erhält man durch Messung des Streulichts auf einfache Weise wichtige Informationen

über die Zelle.

Die Zelle streut das Licht in verschiedene Richtungen. Je nachdem in

welchem Winkel man das Streulicht misst, erhält man unterschiedliche Informationen.

|

Streulichtmessung

Solange der Laserstrahl ungehindert durch die Flusszelle geht, entsteht kein Streulicht.

Quert hingegen eine Zelle den Strahl, wird das Licht in verschiedenste Richtungen

gestreut.

Gemessen wird das Streulicht meist an 2 Stellen:

a) (fast) in Richtung des ursprünglichen Strahls (Vorwärtsstreulicht)

und

b) etwa im 90° Winkel zum ursprünglichen Strahl (Seitwärtsstreulicht)

|

a) Das Vorwärtsstreulicht

(engl. Forward Light Scatter oder Low Angle Scatter)

Das Vorwärtsstreulicht hängt vor allem von der Größe einer Zelle ab. Das heißt,

kleine Zellen verursachen ein kleines Vorwärtsstreulichtsignal, große Zellen ein

großes.

|

Vorwärtsstreulicht

(Forward-Scatter)

Das (fast) in Vorwärtsrichtung des Laserstrahl gestreute Licht gibt Auskunft über

die Größe der Zelle.

|

b) Das Seitwärtsstreulicht

(engl. Side Scatter, Orthogonal Scatter oder Right Angle Scatter)

Das Seitwärtsstreulicht hängt neben der Größe auch sehr stark vom Inhalt einer Zelle

ab. Finden sich in der Zelle sehr viele Lysosomen (das sind kleine, Enzym-speichernde

Bläschen), dann hat sie ein großes Seitwärtsstreulicht, finden sich nur wenige, dann

ist ihr Seitwärtsstreulicht gering.

Im Lichtmikroskop, nach Anfärbung der weißen Blutkörperchen, werden die Lysosomen als

körnige Strukturen sichtbar. Daher kann man auch sagen: ist eine Zelle im Lichtmikroskop

körnig aussehend, dann wird sie in der Durchflusszytometrie im allgemeinen ein hohes

Seitwärtsstreulicht erzeugen. Sieht sie nicht körnig aus, hat sie ein niedrigeres

Seitwärtsstreulicht.

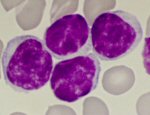

| Weiße Blutkörperchen |

|

|

|

Lymphozyt

klein, kaum Granula |

Monozyt

groß, kaum Granula |

Neutrophiler

Granulozyt

groß, Granula |

In der Fachsprache nennt man diese Körner in der Zelle Granula und die Körnigkeit einer

Zelle Granularität.

Man spricht dann also davon, dass das Seitwärtsstreulicht von der Granularität der Zelle

abhängt. Hohe Granularität ("viele Körner in der Zelle") hohes

Seitwärtsstreulicht, niedrige Granularität ("wenige oder gar keine Körner in der

Zelle") niedriges Seitwärtsstreulicht.

|

Seitwärtsstreulicht

(Side Scatter, Right Angle Scatter)

Das etwa im rechten Winkel zum Laserstrahl entstehende Streulicht hängt sowohl von der

Größe der Zellen, aber auch sehr stark von der Granularität (der

"Körnigkeit") der Zellen ab. |

Um die Streulicht-Messergebnisse anschaulich darzustellen, werden

die Zellen in einer Graphik, einem sog. Dot-Plot, dargestellt. Dabei wird meist auf der

x-Achse das Vorwärts- und auf der y-Achse das Seitwärtsstreulicht aufgetragen.

|

Streulicht-Dot-Plot

(schematische Darstellung)

Die Zellen werden nach ihrem Vorwärtsstreulicht und ihrem Seitwärtsstreulicht im

Diagramm dargestellt (Dot-Plot).

Man erkennt Anhäufungen von Zellen, die offenbar ähnliche Streulichteigenschaften

haben. Die grüne Ansammlung entspricht den Lymphozyten (klein, kaum Granula), die blaue

den Monozyten (groß, kaum Granula), die rosa-farbene den Neutrophilen Granulozyten

(groß, viel Granula). |

|

Streulicht-Dot-Plot

(reale Darstellung)

So sieht ein Dot-Plot in Wirklichkeit aus. Jeder Punkt entspricht einer gemessenen Zelle

(bzw. allgemein gesagt, einem gemessenen Ereignis, denn es müssen nicht immer Zellen

sein, die man misst).

Die Farben kann man den einzelnen Zellen bei der Auswertung zuordnen. Sie haben

nichts mit der Farbe oder Fluoreszenz der Zellen zu tun. |

Anmerkung: der

Übersichtlichkeit halber wurde auf die Basophilen und Eosinophilen Granulozyten nicht

näher eingegangen. |

|

|

|

2.

Das Fluoreszenzsignal

Das Durchflusszytometer kann mehr

Im vorigen Abschnitt wurde dargestellt, wie man durch Auswertung des Streulichts die

wichtigsten Untergruppen der weißen Blutkörperchen (Granulozyten, Monozyten und

Lymphozyten) unterscheiden kann. Das wäre aber noch nichts Besonderes, das kann fast

jedes einfache Blutbild-Analysengerät. Ein modernes Durchflusszytometer kann aber mehr:

es kann auch Fluoreszenzlicht messen und erlaubt dadurch, eine Vielzahl von Merkmalen auf

den Blutzellen zu untersuchen.

Zellen müssen markiert werden

Will man eine bestimmtes Merkmal einer Zelle untersuchen, muss man dieses Merkmal zuerst

einmal markieren. Und das geschieht mit einem Antikörper, der gegen dieses Merkmal

gerichtet ist. Außerdem trägt dieser Antikörper eine fluoreszierende Gruppe. Das ist

ein Molekül, das aufleuchtet, wenn es mit einem Laser oder einer anderen Lichtquelle

bestrahlt wird. Solche Antikörper kann man bei verschiedenen Firmen kaufen. Und es gibt

sie bereits gegen eine große Zahl von Zellmerkmalen.

Bringt man Antikörper und Zellen zusammen, setzt sich der Antikörper auf diejenigen

Zellen, die das Merkmal auf der Oberfläche tragen. Die Zelle ist dadurch markiert und

wird bei Durchqueren des Laserstrahls des Durchflusszytometers aufleuchten.

Darstellung der Fluoreszenzmessung anhand eines Beispiels:

die Bestimmung der T- und der B-Lymphozyten

Die Lymphozyten des Blutes sehen im Mikroskop zwar recht einheitlich aus, bestehen aber

aus verschiedenen Untergruppen. Die wichtigsten sind die T-Lymphozyten, B-Lymphozyten und

die Natural-Killer-Zellen. Diese Gruppen sind aber weder im Mikroskop noch mit einem

normalen Blutbild-Analysegerät eindeutig zu unterscheiden.

|

Einem Lymphozyten sieht man auch im Mikroskop (meist) nicht

an, ob er ein B- oder T-Lymphozyt ist oder ob er eine Helper-Zelle, eine

Natural-Killer-Zelle oder eine zytotoxische Zelle ist. Die Durchflusszytometrie kann dies

abklären. |

Will man wissen, wieviel T-Zellen und B-Zellen im Blut eines Patienten sind, führt man

eine durchflusszytometrische Analyse durch.

Dazu braucht man einmal einen Antikörper, der uns die T-Lymphozyten markiert. Diese

tragen ein Merkmal an ihrer Oberfläche, das man CD3 nennt. Also brauchen wir einen

Antikörper gegen CD3. Damit wir im Durchflusszytometer auch etwas sehen, nehmen wir einen

CD3-Antikörper, an den ein Fluoreszenzmolekül gekoppelt ist. Nehmen wir z.B. einen

FITC-gekoppelten Antikörper. FITC (Fluoreszein-Isothiocyanat) ist ein

grünfluoreszierendes Molekül. Kurz gesagt, wir nehmen einen CD3-FITC Antikörper.

|

Antikörper gegen T- und B-Lymphozyten

Grün-fluoreszierender Antikörper gegen T-Lymphozyten (CD3-FITC) und

gelbrot-fluoreszierender Antikörper gegen B-Lymphozyten (CD19-PE). In den Fläschchen

sind je 2 ml Flüssigkeit, in der die Antikörper gelöst sind. |

Die B-Zellen müssen wir aber auch markieren. Diese haben ein anderes Merkmal an ihrer

Oberfläche. Das Merkmal nennt man CD19. Wir nehmen also einen Antikörper gegen CD19.

Diesmal aber keinen an FITC gekoppelten sondern einen, der an einen anderen Farbstoff

gekoppelt ist. Z.B. einen an PE gekoppelten. PE (=Phycoerythrin) ist ein gelbrot

fluoreszierendes Molekül. Wir verwenden also den Antikörper CD19-PE.

Jetzt müssen wir das Blut des Patienten mit den Antikörpern zusammenbringen. Dazu gibt

man eine sehr kleine Flüssigkeitsmenge (5 - 20 µl) aus beiden

Antikörperfläschchen in ein Plastikröhrchen. Danach wird eine bestimmte Menge Blut

(25 - 100 µl) dazugegeben. Das lässt man dann eine Zeit stehen

(Inkubation).

|

Inkubation der Zellen mit den Antikörpern

Aus beiden Antikörperfläschchen wurden je 10 µl Antikörper in das

Röhrchen pipettiert. Danach wurden 50 µl Blut des Patienten hinzugefügt. Nach dem

Vermischen lässt man das ganze 10 bis 30 Minuten bei Raumtemperatur am besten

lichtgeschützt stehen. Das nennt man auch Inkubation, vom lateinischen incubare: auf

etwas liegen, brüten. Die Zellen werden gewissermaßen mit dem Antikörper bebrütet. |

Während der Inkubation setzen sich die CD3-FITC Antikörper auf die T-Lymphozyten und die

CD19-PE Antikörper auf die B-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten werden also mit einem grünem

Fluoreszenzfarbstoff, die B-Lymphozyten mit einem gelbroten Fluoreszenzfarbstoff markiert.

|

Markierung der T- und B-Lymphozyten

Während der Inkubation (Bebrütung) der Blutzellen mit den Antikörpern

setzen sich die CD3-FITC Antikörper auf die T-Lymphozyten und die CD19-PE Antikörper auf

die B-Lymphozyten. Dies ist links schematisch dargestellt.

In Wirklichkeit sind die Antikörper im Vergleich zu den Lymphozyten viel kleiner

und es setzen sich tausende Antikörper auf eine Zelle.

|

Bevor man die weißen Blutkörperchen im Durchflusszytometer messen kann, muss man noch

die roten Blutkörperchen entfernen. Zu diesem Zweck gibt man ein spezielle Flüssigkeit

dazu, die die roten Blutkörperchen zerstört.

|

Lyse (Zerstörung) der roten Blutkörperchen

Im Blut sind etwa 1000 mal mehr rote als weiße Blutkörperchen. Es

erleichtert daher die durchflusszytometrische Messung der weißen Blutkörperchen, wenn

man die roten Blutkörperchen vorher entfernt. Dazu gibt man ein spezielles Mittel, ein

sog. Lyse-Reagenz dazu. Die Lyse der roten Blutkörperchen dauert etwa 10 Minuten. |

Nach der Lyse der roten Blutkörperchen kann man die weißen Blutkörperchen der Probe

ungestört am Durchflusszytometer messen. Die Probe wird in das Gerät gesaugt (genau

genommen wird sie mit Hilfe von Druck ins Gerät gedrückt, man spricht aber trotzdem

meist vom Ansaugen) und die Zellen fließen durch die Flusszelle des Geräts. Beim Queren

des Laserstrahls werden die T-Lymphozyten grün und die B-Lymphozyten gelb-rot

aufleuchten.

|

Messung der T- und B-Lymphozyten

Quert eine Zelle den Laserstrahl, die mit dem FITC-Antikörper markiert

ist, leuchtet sie grün auf.

Da wir CD3-FITC verwendet haben, können wir schließen, dass dies ein T-Lymphozyt

sein wird.

Eine (gelb)rot aufleuchtende Zelle wird ein B-Lymphozyt sein, da wir CD19-PE

verwendet haben und PE gelbrot fluoresziert.

|

Wie bei den Streulichtsignalen stellt man auch die Ergebnisse der Fluoreszenzmessungen in

einer anschaulichen Graphik, einem Dot-Plot dar.

|

Dot-Plot Graphik der Ergebnisse der

Fluoreszenzmessung

Jeder Punkt entspricht einer Zelle.

Die FITC-Fluoreszenz (grün) ist auf der X-Achse, die PE-Fluoreszenz

(gelbrot) auf der Y-Achse aufgetragen.

Grün aufleuchtende Zellen sind daher rechts unten zu finden. Sie sind mit dem

T-Lymphozytenmarker CD3-FITC markiert, also die T-Lymphozyten.

Gelbrot aufleuchtende Zellen sind links oben. Sie sind mit dem B-Lymphozytenmarker

CD19-PE markiert, also B-Lymphozyten.

Die Punkte sind nur der Anschaulichkeit wegen grün oder rot

gefärbt. Das hat direkt nichts mit der Fluoreszenzfarbe zu tun. |

In der obigen Abbildung sieht man, dass im Blut des Patienten mehr T-Lymphozyten (grün)

als B-Lymphozyten (rot) waren. Das ist durchaus normal. Das obige Bild entspricht den

normalen Verhältnissen beim Gesunden.

Die schwarzen Punkte entsprechen ungefärbten Zellen, also Zellen, die weder B- noch

T-Lymphozyten sind. Die Mehrzahl dieser Zellen sind die sog. Natural-Killer Zellen.

4-Farben sind Standard

Für das Beispiel wurden 2 verschiedene Fluoreszenzmarker eingesetzt. Tatsächlich gibt es

sehr viele verschiedene Fluoreszenzmarker, die in den verschiedensten Farben leuchten

können und durch verschiedene Lichtwellenlängen anregbar sind.

Moderne Durchflusszytometer für den Routineeinsatz können neben den

Streulichteigenschaften heute meist 4 verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe unterscheiden.

Man kann also neben dem Streulicht 4 Merkmale der Zelle gleichzeitig in einem Röhrchen

färben und bestimmen. Inzwischen kommen Durchflusszytometer für den Routineeinsatz auf

den Markt, die 6 Farben gleichzeitig messen können. Dies wird die Möglichkeiten der

Analytik ganz wesentlich erweitern.

Experimentelle Geräte können schon seit einiger Zeit 10 oder mehr Farben messen,

sind aber für den Routine-Einsatz ungeeignet.

Die

Kompensation

Damit 2 oder mehrere Fluoreszenzfarben gleichzeitig verwendet werden können, muss man die

einzelnen Farben gegeneinander "kompensieren". Eine Darstellung der Kompensation

würde aber für diese einführende Betrachtung zu weit führen und ist daher auf einer eigenen Seite untergebracht. |

|

|

3.

Das Gaten ("Schleusen") Im

obigen Beispiel, bei der Darstellung der B- und T-Lymphozyten im Fluoreszenz-Dot-Plot

CD3-FITC/CD19-PE wurde etwas verschwiegen. Ohne es extra zu erwähnen, wurde eine wichtige

Auswertetechnik der Durchflusszytometrie eingesetzt: das Gaten.

Denn in diesem Dot-Plot sind nur die Lymphozyten dargestellt und Sie könnten sich fragen,

wo sind die Granulozyten und Monozyten geblieben? Die wurden durch das Gaten schon vorher

ausgeschlossen.

Ziel des Gaten ist es meist, die Zellen auszuwählen, die einen

wirklich interessieren. Bleiben wir bei dem obigen Beispiel. Wir wollten wissen, wie viele

der Lymphozyten T-Lymphozyten und wie viele B-Lymphozyten sind. Die Monozyten und

Granulozyten haben uns in diesem Fall nicht interessiert. Ja sie würden sogar die

Darstellung der Lymphozyten stören. Wir mussten sie ausgrenzen. In der Praxis

funktioniert das durch Gaten sehr einfach: man zeichnet mit der Computer-Maus eine Region

in das Streulichtdiagramm ein, die nur die Lymphozyten enthält. Man nennt diese Region

R1. Und dann "sagt man" dem Fluoreszenz-Dot-Plot: "Zeig mir nur die Zellen

aus R1". Und das geschieht dann auch. Das Computerprogramm lässt

("schleust", "gatet") nur die Zellen aus R1 in den

Fluoreszenz-Dot-Plot.

|

Region R1 im Streulicht-Dot-Plot links definiert die

Lymphozyten. Und nur diese werden in den Fluoreszenz-Dot-Plot rechts gegatet (geschleust).

Dadurch hat man im rechten Dot-Plot nur mehr die Zellen, die einen interessieren, die man

näher untersuchen möchte.

Bei einer anderen Aufgabe könnten das natürlich auch andere Zellen sein, z.B. die

Monozyten (blaue Punkte links). Dann müsste man R1 um diese Zellen zeichnen. |

Sehr komplexe Auswertungen sind möglich

Oben ist das einfachste Beispiel von Gaten dargestellt: man definiert eine Gruppe von

Zellen und gatet sie in ein anderes Diagramm. Moderne Auswerte-Programme können aber viel

mehr.

Meist lassen sich bis zu 16 verschiedenen Regionen und 16 Gates definieren, die auch noch

mit logischen Operatoren (UND, ODER, UND NICHT) untereinander verknüpft werden können. |

|

|

4.

Beispiele der Anwendung

Fall 1.

70-jähriger Patient zeigt eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen (14000/µl). Bei

der mikroskopischen Untersuchung des Blutes sieht man, dass von den verschiedenen weißen

Blutkörperchen die Lymphozyten vermehrt sind.

|

Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigt sich eine

Vermehrung auffälliger Lymphozyten. |

Das kann verschiedene Ursachen haben. Man führt eine Bestimmung der T- und B-Lymphozyten

durch.

|

| Bei der durchflusszytometrischen Analyse der Lymphozyten

fällt auf, dass es sich fast ausschließlich um B-Lymphozyten (rot dargestellt) handelt.

Beim Gesunden (rechts) ist das ganz anders, da überwiegen die T-Lymphozyten (grün

dargestellt). |

Dieser Befund lässt auf einen Blutkrebs (Leukämie) der B-Lymphozyten schließen. In

einem solchen Fall werden noch zahlreiche andere Marker auf den Zellen untersucht. Unter

Berücksichtigung des Aussehens der Zellen im Mikroskop und der Beschwerden und Zeichen

des Patienten sprachen die Marker für das Vorliegen einer CLL, also einer chronisch

lymphatischen Leukämie.

Fall 2.

30-jähriger Patient mit bekannter HIV-Infektion. Um sich ein Bild von der

Leistungsfähigkeit seiner Abwehr zu machen, bestimmt man die CD4-positiven T-Lymphozyten,

die sog. Helperzellen.

|

| Grün eingezeichnet sind die Helperzellen. Man erkennt, dass

bei dem HIV-infizierten Patienten eine deutliche Verminderung der Helperzellen vorliegt.

Unterschreitet die Anzahl der Helperzellen bestimmte Grenzen, dann wird eine vorbeugende

Behandlung mit Antibiotika empfohlen. |

|

|